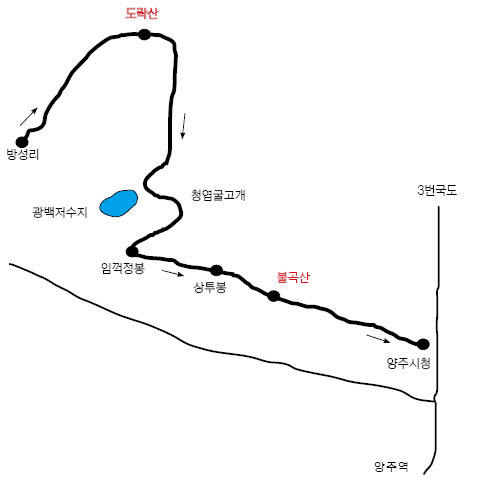

양주 불곡·감악산의 임꺽정봉은 임꺽정이 자라고 숨은 곳

당시 위정자들 자신이 정상·정의라 착각하고 백성 괴롭혀

임꺽정 3년 봉기는 민의 제대로 못 읽은 정권 향한 심판

불곡산 임꺽정봉. 근처에서 자란 임꺽정이 자주 올랐다는 불곡산은 바위가 많다. 김홍준 기자

도락산 북쪽의 유양리 채석장. 최근 채석 작업을 다시 시작해 빙벽장을 이용할 수 없게 됐다. 김홍준 기자

━

불곡산 임꺽정봉은 남쪽 보고 있는 게 아니다

양주 방성리를 들머리로 해서 도락산으로 향하다 보면 이 막걸리 제조장을 만날 수 있다. 김홍준 기자

한 사내가 있었다. 운명을 바꾸려는. 개인적 불만에서 시작했지만 사회적, 국가적 변혁의 소용돌이를 만들었던 남자. 임꺽정은 경기도 양주 출신이다. 지금의 유양동에서 태어났다. 벽초 홍명희는 소설『임꺽정』에서 그를 거한에 괴력의 소유자로 묘사했다. 전설에 따르면, 그는 바위를 갖고 놀았는데 공기놀이 하듯 던지고 받고, 괴나리봇짐처럼 이고 메고 다녔다고 한다.

감악산의 등산객. 감악산은 송악산, 화악산, 운악산, 관악산과 함께 경기 5악 중 하나다. 김홍준 기자

정치는 혼탁했고 흉년은 지속됐다. 유랑민은 넘쳐났고 수탈은 계속됐다. 한양에서 의주로 갈 수 없을 정도로 임꺽정은 황해도를 거머쥐고 있었다. 명종 14년(1559년 3월 27일)에 영의정 상진, 좌의정 안현, 우의정 이준경, 중추부 영사 윤원형이 모였다. ‘황해도를 뒤흔들고 있는 도적떼를 없애자’고 했다. 포도관(捕盜官·의금부 소속으로 도적을 잡는 관리) 이억근이 파견됐지만 되레 이 ‘도적떼’에게 목숨을 잃었다. 조정은 순경사(巡警使·종2품 무관직)라는 직책을 만들어 토벌에 나섰다. 순경사 이사증과 김세한이 임꺽정을 잡았다고 알렸다. 거짓이었다. 잡힌 사람은 임꺽정의 형 가도치(加都致)였다. 가도치의 주리를 틀어 거짓 자백을 받아낸 것이었다. 가도치는 진실을 은폐하려는 이들에 의해 죽임을 당했다. 곳곳에서 임꺽정의 무리를 잡았다는 보고가 조정에 올라갔다. 백성을 고문하고 상황을 조작한 거짓 보고가 대부분이었다. 황해도 구월산은 피로 물들었다. 불곡산 임꺽정봉은 남쪽이 아니라 그 북서쪽의 구월산을 처연히 바라보고 있는 건지도 모른다.

양주시가 28억을 들여 만든 감악산 출렁다리. 길이 150m, 폭 1.5m로 성인 900명이 동시에 건널 수 있도록 건설했다고 한다. 김홍준 기자

양주시가 28억을 들여 만든 감악산 출렁다리에서 내려다본 옛 도로 모습.출렁다리는 성인 900명이 동시에 건널 수 있도록 건설했다. 김홍준 기자

━

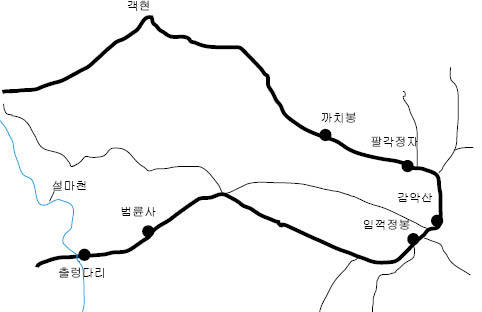

감악산에 숨어든 임꺽정…'임꺽정봉' 이름 생겨

양주시가 28억을 들여 만든 감악산 출렁다리. 성인 900명이 동시에 건널 수 있도록 건설했다. 김홍준 기자

감악산 임꺽정봉 근처에는 굴이 있다. 6~7m로 꽤 깊다. 굴의 모습은 수평이 아니라 거의 수직 형태다. 2000년대 초반까지만 해도 밧줄을 매달아 놨는데 지금은 철거됐고 출입마저 금하고 있다. 당나라 장수 설인귀가 이곳에 진을 쳤다고 해서 ‘설인귀굴’, 임꺽정이 숨었다고 해서 ‘임꺽정굴’이라고도 한다.

감악산 임꺽정봉 근처의 통풍바위. 뒤로 신암저수지가 보인다. 김홍준 기자

━

도로로 감악산 허리 잘리고 출렁다리 들어서

감악산 임꺽정굴. 일명 설인귀굴이라고도 부른다. 김홍준 기자

임꺽정 토벌에 토포사(討捕使·도적이나 반란세력을 토벌하는 임시 책임자) 남치근이 나섰다. 관군은 구월산을 에워쌌다. 관군 틈에서 서림이 길 안내를 했다. 임꺽정은 촌가로 숨어들었다. 관군 차림으로 변장하고 뛰쳐 나가면서 소리쳤다. “임꺽정은 도망갔다”. 관군은 우왕좌왕했다. 그때 서림이 외쳤다. “임꺽정이다!” 임꺽정을 향해 화살 수백 발이 날아들었다. 그걸로 끝이었다. 1562년, 들고 일어선지 3년 만이었다.

명조실록에서 사관은 이렇게 적었다. ‘백성은 아무것도 할 수 없고 어디에 호소할 길도 없다…조금이라도 더 살고자 도적이 됐다면 그것은 정치를 잘못했기 때문이요, 그들의 죄가 아니다… 장수의 횡포와 군졸들의 약탈이 더해지니 백성은 누구를 믿고 살아가겠는가…’ 임꺽정이 들고일어나도록 만든 위정자들은 자신의 행동이 정상이라고, 정의라고 착각을 했다. 정권을, 권력을 잡았다고 모든 걸 다할 수 없다. 민의를 먼저 읽어야 하는 게 정치다.

[출처: 중앙일보]