[143] 1897년 대한제국 선포와 황제의 제단, 원구단(圜丘壇)

그해 10월 12일 조선국 26대 왕 고종은 국호를 대한제국으로 바꾸고 초대 황제로 전격 등극했다. 이날 황제는 경운궁 정문인 대한문을 나와 동쪽 언덕을 향했다. 지금 소공동이다. 언덕에 설치된 천제단(天祭壇)에서 황제는 하늘에 황제 등극을 알렸다. 중국에 사대(事大)하며 하늘에 직접 제사를 올리지 못했던 조선이었다. 그날, 500년 만에, 조선에 하늘이 열렸다. 121년 전 가을날 화요일이었다. 폭우가 쏟아졌다.

그날을 서재필은 이렇게 묘사했다. '조선 사기에 몇 만 년을 지내더라도 제일 빛나고 영화로운 날이 될지라.'(1897년 10월 14일 '독립신문' 사설) 명(明)에 이어 청나라에까지 머리 조아리며 살던 나라였으니 서재필처럼 기뻐해야 마땅한 날이었다. 그런데 개혁파 지식인 윤치호는 이렇게 일기를 썼다. '전 세계 역사상 이보다 더 수치스러운 황제 칭호가 있을까(Has the title of Emperor been so disgraced as this ever before in the history of this world)?'(국역 '윤치호일기' 1897년 10월 12일)

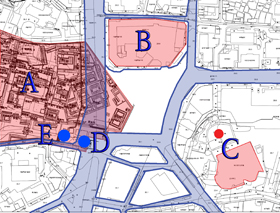

'조선 사상 제일 빛나는 날'과 '세계 사상 가장 수치스러운 황제'. 뭐 이런 법이 다 있는가. 소공동 언덕에 세워진 제단에 답이 숨어 있다. 하늘에 제사를 올리는 제단 이름은 '원구단(圜丘壇·'환구단'으로도 읽을 수 있다)'이다.

위풍당당했던 조선

1416년 조선 태종 16년 음력 6월 1일 변계량이 왕에게 상소를 했다. 변계량은 세자 교육 부서인 경승부(敬承府) 부윤(府尹)이었다. 그가 태종에게 글을 올리니, 주제는 '조선 왕은 중국 황제처럼 하늘에 제사를 지내야 한다'였다.

'우리 동방은 단군(檀君)이 시조인데 하늘에서 내려왔고 천자가 분봉(分封)한 나라가 아니다(自天而降焉 非天子分封之也). 단군이 내려온 지 3000여 년이다. 하늘에 제사하는 예가 어느 시대에 시작했는지 알지 못하지만 그 예를 고친 적이 아직 없다. 하늘에 제사하는 예를 폐지할 수 없다(祀天之禮 不可廢也)고 생각한다.'(1416년 6월 1일 '태종실록' 요약) 태종은 이치에 맞는 말이라며 변계량에게 궁중 말 한 필을 하사했으나 사관(史官)은 '분수를 범하고 억지 글로써 올바른 이치를 빼앗으려 할 뿐'이라고 평했다.

이미지 크게보기

이미지 크게보기'우리 동방 사람들은 중국이 부성(富盛)함만을 알고 우리 옛일을 떠올릴 줄 모른다(知有中國之盛 而不知考東方之事). 있을 수 없는 일이다. 조선은 (천자(天子)의 힘이 미치지 못하는) 황복(荒服)의 땅이다. 단군 이래 조선은 독자적인 위엄과 교화를 펴왔다(自爲聲敎). 수와 당도 신하로 삼지 못했고 요나라는 친선국 예로 대했고 금나라는 부모 나라로 일컬었다. 따라서 국속(國俗)을 변경하지 않고, (지나치지 않은) 예로써 중국을 섬기며, 문무(文武)를 대하기를 하나같이 하면(不變國俗以禮事大 待文武如一) 하늘을 대신해 백성을 다스리는 데 유실함이 없을 것이다.'(1455년 세조 1년 7월 5일 '세조실록') 세조는 "모두가 매우 긴절한 것이었다"고 답했다. 시행 여부는 기록에 없다. 1488년 성종 19년 조선을 찾은 명나라 사신은 평양 단군묘에서 "(단군을) 잘 알고 있다(我固知矣)"며 걸어서 사당에 이르러 절로써 예를 표했다(遂步至廟 行拜禮).(1488년 성종 19년 3월 3일 '성종실록') 명나라 또한 조선을 막 대하지 않았다는 뜻이다.

하지만 이후 변계량과 양성지가 제시한 국정 지표는 완벽하게 무시됐다. 역대 조선 정부는 명나라 신하국임을 자인하고 하늘에 제사할 권리를 포기했다. 명나라 멸망 후에도 명나라를 섬겼다. 군인을 철저하게 무시했다(실록에는 '비록 무신이지만' '일개 무신으로서' 따위 문장이 숱하게 나온다). 문약(文弱)으로 흐르다 변란을 만나 나라를 아수라장으로 몰아넣었다. 조선은 처음부터 문약하지 않았다. 중국을 그리워하지도 않았다.

몰래 하늘을 꿈꾼 왕들

"세조(世祖)께서는 정난(靖難)을 몸소 남교(南郊)에 제사를 올린 뒤 존호를 받으셨다. 실록(實錄)을 참고하여 잘 살펴 거행할 일을 예관(禮官)에게 말하라."(1616년 광해군 8년 8월 2일 '광해군일기')

이후 광해군 때 이를 따르려는 시도를 신하들이 포기시키고 200년 넘도록 조선 왕조에서 천제(天祭)는 사라졌다. 병자호란 이후 권력과 학문을 독점한 노론(老論)이 명나라를 천자의 나라로, 조선을 제후의 나라로 철저하게 규정해 버린 탓이다.

용산기지에 버려진 제단, 남단(南壇)

"남단(南壇)은 바로 옛날 하늘에 제사 지내던 원구단(圜丘壇)이다. 우리나라의 건국은 단군(檀君)에게서 시작되었는데, 역사책에 '하늘에서 내려왔으므로 돌을 쌓아 하늘에 제사 지내는 의식을 행하였다'고 하였다. ('홍재전서' 28권, '남단(南壇)의 의식 절차를 대신에게 문의한 1792년 윤음(綸音)')

세종실록 지리지에 따르면 남단의 풍운뇌우단(風雲雷雨壇)은 사방이 2장 3척(약 7m)이요 높이가 2척 7촌(약 80㎝)에 작은 담이 둘이다.(1430년 세종12년 12월 8일 '세종실록')

둔지산은 지금 서울 용산 미군 기지 내에 있다. 일본군이 주둔한 이래 오늘까지 군사 지역이다. 기지 평택 이전을 앞두고 지난주 버스 투어 코스로 개방됐다. 조선 왕들이 하늘에 제사를 지내던 제단으로 보기에는 민망하다. 의미를 알지 못하는 사람들이 100년 넘도록 땅을 차지한 탓이다.

폭풍 속 조선, 천제를 올리다

19세기 중반 이후 조선에 벌어진 일들은 제목만 봐도 위급하다. 임오군란, 갑신정변, 을미사변, 아관파천…. 그 와중인 1894년 5월 10일 고종은 사대의 상징인 창덕궁 대보단에 세자와 함께 제사를 지냈다.(1894년 5월 10일 '승정원일기') 대보단에 모신 세 황제 가운데 왕권이 막강했던 명 태조 홍무제 제삿날이었다. 격변하는 세상과 집권 세력은, 무관했다.

그리고 경운궁으로 돌아온 고종이 스스로 황제국임을 선포하고 이를 하늘에 고했다. 마지막 대보단 제사 3년 뒤, 1897년 10월 12일이다. 그날 풍경을 서재필은 크게 칭찬했고 윤치호는 크게 평가절하한 것이다. 이보다 2년 전 당시 학부대신 이도재는 이렇게 상소했다. '허명(虛名)이나 차리는 말단적인 일은 나라가 부유해지고 군사가 강해지기를 기다릴 것이다. 서양이 동양을 노리고 있는 때에는 형식이나 차리는 한 가지 일이 어찌 시급한 일이겠는가.'(1895년 11월 16일 '고종실록') 이도재는 이 상소와 함께 사표를 던졌다.

매천 황현은 황제 즉위식과 원구단 제사를 두고 이렇게 기록했다. '어째서 굳이 궁궐을 수리하여 새롭게 조성하는 역사(役事)를 했다는 말인가. 혹자는 "두 궁궐이 외국 공관(公館)에서 다소 멀리 떨어져 있어 의외의 변란이 발생할까 두렵다. 그러니 새로운 궁궐을 짓지 않을 수 없다"고 하기도 한다. 그런데 정말로 변란이 일어난다면 새로운 궁궐만 어찌 천상(天上)에 있을 수 있겠는가.'(황현, '매천집' '국사에 대해 논한 상소 남을 대신하여 짓다, 言事疏 代人')

허무하게 닫힌 하늘과 식민의 시대

대한제국은 하늘에 황제국을 고하고 11년이 지난 뒤에야 사대의 상징인 대보단을 폐쇄했다.(1908년 7월 23일 '순종실록') 그리고 2년 뒤 경술년 8월 29일 일본이 대한제국을 접수했다. 이듬해 총독부는 원구단 건물과 부지를 인수했다.(1911년 2월 20일 '순종실록부록') 그리고 2년 뒤 원구단이 조선철도호텔 부지 후보로 선정됐다. 1913년 원구단이 철거되고 그곳에 조선철도호텔이 들어섰다. 둥근 제단은 사라지고 원구단은 호텔 정원으로 변했다. 태조와 하늘신들 위패를 모신 황궁우는 살아남았다. 지금 '圜丘壇'의 공식 명칭은 '환구단'이다. '환'은 '에워싼다'는 뜻이고 '원'은 '하늘'이라는 뜻이다. 당연히 '원구단'이라고 읽어야 한다. 조선에 하늘이 사라졌다. 동시에 식민의 시대가 도래했다