당시 싯다르타는 10대였다. 카필라 왕국의 궁에서만 살던 왕자는 부왕을 따라 성 밖으로 나왔다. 봄을 맞아 풍년을 기원하며 씨를 뿌리기 위한 농경제에 참석하기 위해서였다. 왕도 신하들도, 다들 농경제를 치르느라 분주했다. 왕자는 홀로 행사장을 빠져나왔다. 그리고 그늘진 잠부나무 아래로 갔다.

그때 농부가 밭을 갈고 있었다. 뒤집힌 흙더미 속에서 벌레가 나왔다. 마침 새가 날아와 그 벌레를 잡아먹었다. 먹고, 또 먹히는 세상. 눈앞에 펼쳐진 자연의 적나라한 광경을 지켜보며 어린 싯다르타는 생각했다. ‘삶이란 무엇인가, 또 죽음이란 무엇인가’ 싯다르타는 잠부 나무 아래서 홀로 명상에 잠겼다. 스스로 물음을 던진 뒤 스스로 답을 구했다. 이치에 대한 궁구(窮究). 왕자는 남의 가슴이 아니라 자신의 가슴에서 올라온 물음을 따라갔다. 그건 편안하고 자연스런 명상이었다.

네란자라 강 근처 인도의 시골마을. 오지의 생활상은 붓다 당시와 큰 차이가 없다고 한다. 백성호 기자

나는 궁금했다. 고행의 끝에서 좌절한 싯다르타에게 왜 하필 그 순간이 떠올랐을까. 팔리어 경전에는 그 단초가 기록돼 있다. 2600년이 흐른 지금도 가슴에 새길만한 대목이다. 왜 그럴까. 당시 싯다르타가 범했던 시행착오를, 현대를 살아가는 우리도 똑같이 범하고 있기 때문이다.

오늘날에도 절집에는 ‘장좌불와(長坐不臥)’나 ‘용맹정진(勇猛精進)’이란 말을 쓴다. 수행자가 잘 때도 눕지 않고 앉아서 자는 걸 ‘장좌불와’라고 한다. “○○스님은 8년째 장좌불와를 했다더라”“△△스님은 10년간 바닥에 눕지 않았다. 잘 때도 벽에 기댄 채 앉아서 잤다고 하더라.” 간혹 좌선한 자세로 입적하는 스님도 있다. 그래서 관(棺)의 모양이 ‘ㄴ’자가 된다. ‘용맹정진’도 마찬가지다. 해인사 선방의 용맹정진은 1주일간 잠을 한숨도 자지 않고 좌선하는 일이다.

그런 이야기를 들을 때마다 나는 궁금하다. ‘세 시간째 졸면서 앉아 있는 것보다 한 시간 푹 자고 나머지 두 시간 동안 집중하는 게 낫지 않나?’‘수행이 뭔가. 이치를 뚫는 일이다. 왜 이치를 뚫어야 하나? 이치를 알 때 우리의 삶이 자유로워지니까. 그럼 꾸벅꾸벅 졸릴 때는 어떡해야 하나. 억지로 버티며 앉아 있어야 하는 걸까. 아니면 푹 자고 맑은 정신으로 다시 앉아야 하는 걸까. 어떤 게 이치에 더 맞는 걸까?’

나는 싯다르타가 수행했다는 바위산의 유영굴 앞에 앉았다. 야생 원숭이들이 가까이서 왔다갔다 했다. 저 멀리 네란자라 강과 고행림이 보였다. 당시 고행림에는 소문이 쫙 퍼졌을 터이다. “아 글쎄, 카필라 왕국에서 왔다는 그 ‘샤카’성을 가진 수행자 말이야. 하루에 곡식 한 톨만 먹는다는군.” “정말 대단하네. 그저께부터는 일주일에 한 톨로 줄였다고 하던데. 참 존경스러워.” 그런 말이 들릴 때마다 싯다르타를 따르던 다섯 수행자는 참 뿌듯해 하지 않았을까. 누구도 할 수 없는 일을 싯다르타가 하고 있으니 말이다. 그런 식으로 당시 사람들은 ‘고행의 강도’를 중시했다. 요즘 사람들이 말하는 ‘장좌불와’나 ‘용맹정진’도 마찬가지다. 고행의 강도를 따진다.

유영굴 앞에는 야생 원숭이들이 계속 들락거렸다. 순례객의 음식을 빼앗아 달아나기도 했다. 백성호 기자

그런데 생각할수록 참 이상하다. 그런 고행과 그런 감탄에는 정작 알맹이가 빠져 있다. 다름 아닌 ‘왜?’라는 물음이다. ‘싯다르타는 왜 하루에 한 톨만 먹었을까? 그는 왜 극단적인 단식을 했을까?’‘장좌불와를 내건 수행자는 왜 눕지 않는 걸까?’‘용맹정진할 때 1주일간 한숨도 자지 않으려는 이유는 도대체 뭘까?’ 이게 우리가 던져야 할 물음의 정곡이다.

2600년 전의 수행자도 그랬고, 오늘날의 수행자도 그렇다. 그들은 왜 고행을 하는 걸까. 열정이 넘치기 때문이다. 무엇을 위한 열정일까. 답을 알고픈 열정이다. ‘진리(眞理)’를 알고픈 열정이다. 그래서 주먹을 불끈 쥔다. 각오를 세게 다진다. 하루에 한 톨만 먹고, 1주일간 자지도 않고, 10년 동안 눕지도 않는다. 심지어 자신의 손가락을 태우는 이들도 있다. 그런데 열정 자체는 목적지가 아니다.

답을 알려면 물음을 던져야 한다. 열정은 에너지다. 더 강한 물음을 던지기 위한 에너지다. 그러니 누가 주인이고, 누가 손님일까. 그런데도 고행을 하다 보면 어느새 주객이 전도된다. ‘무엇을 위해 자지 않고, 무엇을 위해 먹지 않느냐?’가 아니라 ‘얼마간 자지 않고, 얼마간 먹지 않느냐?’로 질문이 바뀐다. 더 오래 먹지 않고, 더 오래 자지 않을수록 해탈의 문턱에 더 가까이 가는 것이라 여긴다. 2600년 전, 인도의 고행림에도 이런 식으로 생각하는 사람이 많았다.

훗날 누군가 붓다에게 물었다. “수행을 할 때는 어떤 마음으로 해야 합니까?” 붓다는 하프의 일종인 인도 악기 리라를 예로 들었다. “리라의 현(絃)이 너무 팽팽하면 어찌 되느냐? 끊어지고 만다. 또 리라의 현이 너무 느슨하면 어찌 되느냐? 소리가 나지 않는다. 너무 팽팽하지도 않고, 너무 느슨하지도 않을 때 리라에서 소리가 난다. 수행도 이와 같다.”

붓다는 마음의 현이 너무 팽팽해도, 너무 느슨해도 소리가 나지 않는다고 했다. 수행도 이와 같다고 했다.

어땠을까. 6년간 단식 고행하며 싯다르타가 켰던 마음의 현은 어땠을까. 너무 팽팽했다. 결국 끊어지고 말았다. 싯다르타 스스로 끊고 말았다. 왜 그랬을까. 이런 방식을 통해서는 소리가 나지 않으니까. 싯다르타는 그걸 깨달았다. 6년의 시행착오 끝에 말이다.

싯다르타는 잎 떨어진 겨울 나뭇가지처럼 앙상했다. 일어설 힘도 없었다. 뼈만 남은 그는 걸음을 옮기다 수시로 넘어졌다. 그렇게 비틀거리며 네란자라 강으로 갔다. 겨우 강물에 들어간 싯다르타는 자신의 몸을 씻었다. 그건 놀라운 행위였다. ‘고행의 종식’을 뜻하기 때문이다. 당시 고행 수도자들은 단식과 함께 자신의 몸도 씻지 않았다. 씻지 않는 몸을 고행의 일부로 받아들였다. 목욕을 하는 순간, 싯다르타는 6년 고행에 마침표를 찍었다.

나는 네란자라 강가로 갔다. 여기 이쯤이었을까. 아니면 강 건너 저 어디쯤이었을까. 비쩍 마른 싯다르타는 몸을 씻은 뒤에 기운이 다 빠져버렸다. 강물에서 바깥으로 나갈 힘도 없었다. 그때 강 쪽으로 길게 드리운 나뭇가지가 보였다. 그걸 잡고서 겨우 올라왔다.

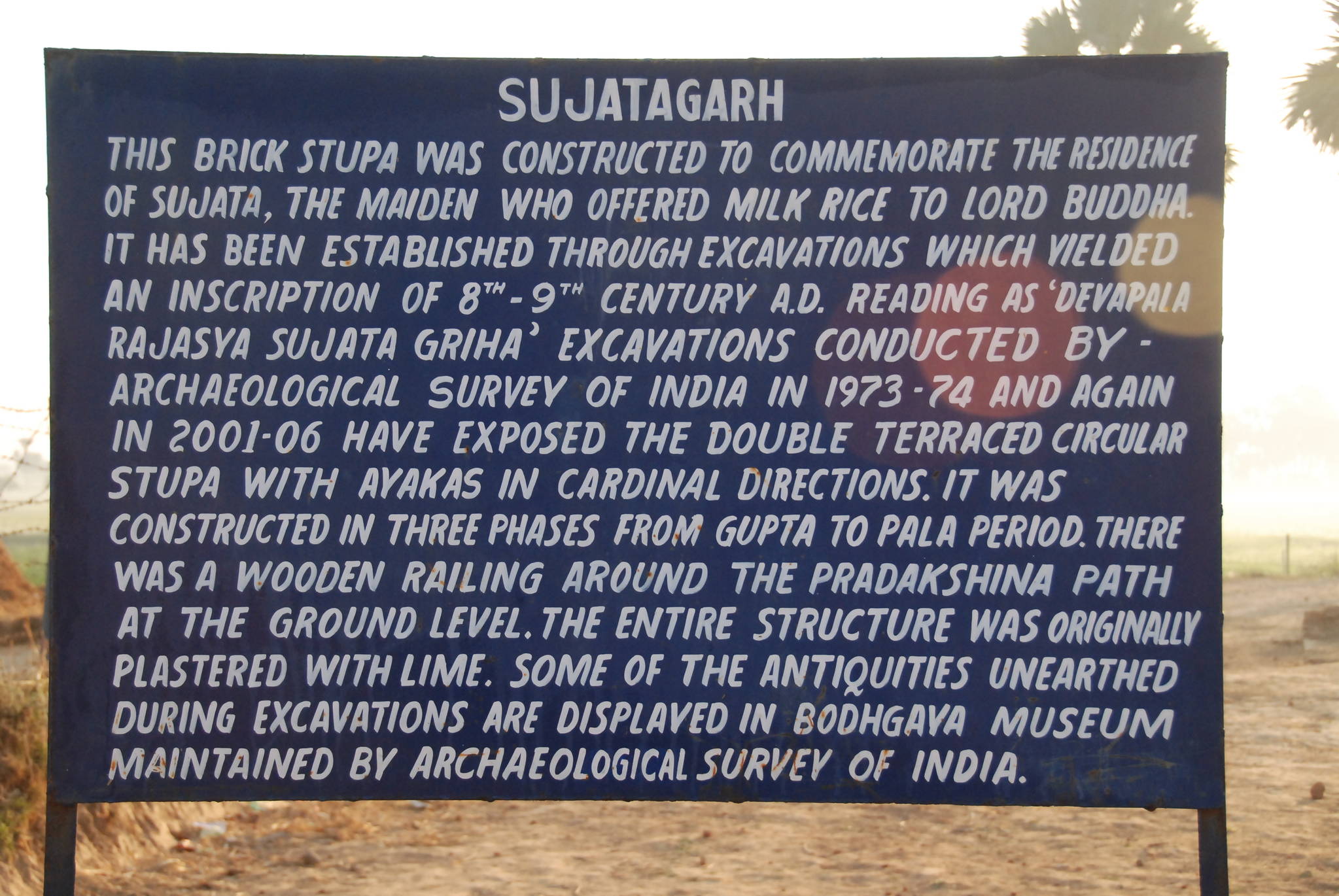

이제 싯다르타는 뭔가 먹어야 했다. 기운을 차려야 했다. 오랜 세월 단식한 처지라 마구 먹을 수도 없었다. 그때 네란자라 강가 마을에 사는 여인 수자타가 왔다. 뼈만 앙상한 싯다르타에게 수자타는 유미죽을 공양했다. 지금도 네란자라 강 건너편에는 수자타가 살았다는 마을이 남아 있다.

나는 그 마을로 갔다. 초가 지붕과 좁은 골목길, 소를 키우는 외양간. 전형적인 인도의 시골마을이었다. 수자타의 공양을 기리는 오래된 탑도 있었다. 수자타는 촌장의 딸이라는 기록도 있고, 목장집 딸이라는 기록도 있다. 나는 늘 궁금했다. 싯다르타가 고행을 멈추면서 먹었다는 ‘유미죽’은 어떤 음식일까.

뜻밖에 기회가 왔다. 이튿날 아침에 보드가야의 숙소에서 밥과 유미죽이 나왔다. 나는 유미죽을 떠서 그릇에 담았다. 어떤 맛일까. 물 대신 우유를 넣어 끓인 죽이었다. 담백하고, 고소하고, 부드러웠다. ‘아, 이 음식이었구나. 싯다르타가 6년 고행을 멈추고 처음 먹었던 음식이 바로 이렇게 생겼구나.’ 오래 묵은 궁금증이 그제야 풀렸다.

수자타 마을의 정경. 인도의 여느 시골마을과 큰 차이는 없었다. 이곳에서 머지 않은 거리에 싯다르타가 수행한 바위산이 있다. 백성호 기자

싯다르타를 따르던 다섯 명의 수행자는 충격을 받았다. 고행을 멈춘 싯다르타, 목욕을 하는 싯다르타, 유미죽을 먹는 싯다르타는 이제 타락한 인물이었다. 그들은 크나큰 배신감을 느꼈다. “싯다르타는 음식을 탐낸다. 고행을 멈추고 편안함을 추구한다. 그는 게으르고 나태해졌다.” 그들은 싯다르타의 꼴도 보기 싫었다. 그래서 그의 곁을 떠났다. 네란자라 강가를 벗어나 아예 먼 곳으로 떠났다.

싯다르타가 고행을 멈춘 것은 파격이었다. 용기가 필요한 일이었다. 고행림에 머물던 수행자 대다수는 고행을 통해야만 욕망을 이긴다고 믿었다. 그게 당대의 상식이자 수행의 풍토였다. 싯다르타는 그런 상식이 이치에 맞지 않음을 알아차렸다. 그래서 홀로 반기를 들었다. 남들이 다 “예!”라고 외칠 때 싯다르타만 홀로 “아니오!”라고 말한 셈이다.

조금씩 음식을 먹은 싯다르타는 날이 갈수록 기운을 차렸다. 몸에는 피가 돌고, 얼굴의 혈색도 좋아졌다. 팽팽하기 짝이 없던 리라의 현도 조금씩 누그러졌다. 편안했다. 싯다르타는 다시 활을 잡았다. 네란자라 강가에서 가부좌를 틀고 앉았다. 현은 이제 너무 팽팽하지도, 너무 느슨하지도 않았다. 싯다르타는 마음의 현에다 활을 켰다. 새가 울었다. 바람이 불었다. 지금껏 들어보지 못한 소리가 나기 시작했다.